很多人都说,努力就能改变命运,可有人倾尽一生去努力,到最后,连一次长久喘息的机会都没捞到。

24岁的张培祥,去世的时候,刚读完北大研究生。

她没有官二代的资源,也没有富二代的靠山,只靠自己一点点地爬,从湖南一个农村女孩爬到了北京大学的讲堂。

她去世后,北大为她破例将她安葬在八宝山,撒贝宁亲自写悼词,曲三强为她写墓志铭。

可这耀眼的殊荣背后,张培祥付出了太多。

张培祥人生的第一场战争,从出生就打响了。

1979年,张培祥出生在湖南醴陵的一个小山村里,家里地不多,人却不少,父亲又体弱多病,母亲则患有小儿麻痹,右手几乎使不上劲。

别的孩子四五岁还能赖在家里,张培祥已经跟着母亲上街卖米。

别人扛的是书包,她扛的是沉甸甸的米袋,她小小的个头走在人群中像颗小钉子,一点点地咬牙跟上母亲的步伐。

张培祥不是不羡慕别人读书,只是她从小知道,这个家要靠她才能扛起来。

可等她真的坐在教室里听老师讲课时,才意识到,读书或许才是真正能把她从泥地里拽出来的绳子。

于是张培祥拼命学习,她白天干活,晚上读书,别人放学回家,她要先劈柴、挑水,再躲进被窝里偷偷点蜡看书。

努力之后,是成绩的一次次拔高,她成了老师口中的希望。

可希望,对一个贫穷的家庭来说,有时候是一种奢侈。

初三那年,家里添了个弟弟,生活瞬间紧张得喘不过气来。

父亲看着熟睡的儿子,一句话把张培祥的天打塌了,不如别念了,家里真供不起。

张培祥愣住了,她没哭,只是低头坐在门槛上,眼泪掉下来砸在脚背上。

那一天,她没去学校,而是扛着锄头跟母亲下地去了。

邻居们都劝说:“这孩子念书这么好,你们咋忍心断了她的路。”

父亲只是叹气,母亲一直低头不语,最后是姑姑拍板说:“你们不供,我供。”

就这样,张培祥勉强把初中念完并考上了当地最好的高中,可因为学费和生活费,还是没能读多久。

后来在亲戚们的资助下,张培养转去了镇上另一所高中,成绩依旧稳定在前几名。

在别人眼里,张培祥是个苦命却聪明的孩子,但她从来没觉得自己是聪明人,她知道自己每一分成绩,背后都是没日没夜的熬。

可即便这样,命运还是没打算放她一马。

高二那年,父母先后住院,一个胆结石,一个乳腺肿瘤,家里再次陷入困顿。

无奈的张培祥,再次做了一个艰难的决定,她要放弃学业,前往深圳打工。

她把自己从学生变成了工人,白天在流水线上站十几个小时,晚上窝在出租房的角落里,一边数工资,一边算家里的医药费和弟弟的学费。

她没怪任何人,只是说,读书这事,真不是穷人能轻松完成的。

不过,就在张培祥以为人生已经偏离了轨道的时候,曾经的高中校长打来了电话。

他说:“回来吧,离高考只剩最后一学期,你若肯来,我替你保底。”

这一通电话,像是在她荒芜的人生中丢下的一根救命绳。

随后,张培养收拾好东西,回到了学校,没有适应期,没有缓冲时间,她把所有能用的时间都塞进了课本里。

别人三年准备,她只用几个月。

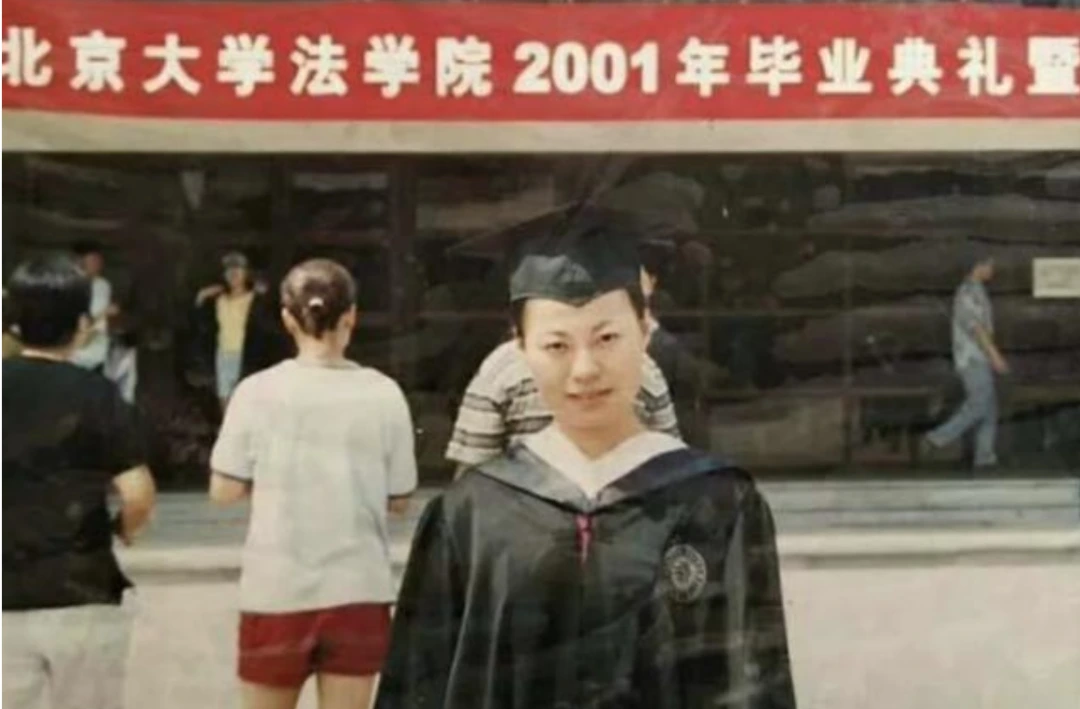

1997年,高考成绩公布,张培祥以株洲地区文科第一名的成绩被北京大学法学院录取。

村子炸锅了,父母头一次抬起头挺直腰,邻居也帮忙凑了一千块送她上北京。

北大,她到了。

但张培祥并没有松懈,而是继续打工、写作、做家教,甚至在北大图书馆当兼职管理员。

奖学金几乎每年都拿,她把每一分钱都寄回家,父母问她钱哪来的,她总是笑着说:“是奖学金。”

可实际上,她的大学生活,比任何人都拮据。

她酷爱文学,尤其钟情《红楼梦》,曾为此写了多篇赏析文章。

她写自己卖米赶集的经历,被杂志刊发,很多读者看后流泪,说读出了乡村孩子的苦。

其实,张培祥真的熬过来了,她本该有更好的未来。

但2003年,就在研究生即将毕业的时候,医生告诉她:“你得了白血病。”

那一刻,她彻底垮了。

张培祥忍不住质问老天,为什么对她这么狠,为什么别人轻轻松松就能活到老,她拼到掉一层皮,却还要被提前带走。

可哭过之后,她重新站了起来。

她说,她不想以一个“悲情人物”的姿态离开,她要活得体面,哪怕只剩一个月。

她坚持继续写作,笑着和父母通话,朋友们轮流来照顾她,她还会反过来安慰对方不要哭。

2003年8月27日,张培祥离开了人世。

葬礼那天,北京大学为她申请了八宝山的特别许可,无数人为她送行,有人说她是苦难中最璀璨的光。

可她生前最想的,也许只是活成一个普通人,拥有一段平凡、安稳的生活。

张培祥这一生,没有逆袭的奇迹,只有一次次被打倒后,又自己爬起来的执拗。

她没有赢得结局,但赢得了尊敬,不是因为她上过北大,不是因为她有多聪明,而是她活得太真、太狠、太干净。

很多人说她命不好,可她活得比太多人都通透。

她用尽全力为自己争取哪怕一天的尊严,那一身泥泞的人生,却散发出比任何人都耀眼的光。

这世上不是每个人都能改命,但能在人生最黑的地方,握紧拳头的人,才最值得被铭记。

来源/砍柴书院

配资官网开户,炒股10倍杠杆,申请股票杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。